É preciso mudar nossa visão do planeta, de uma maneira consciente, como conhecedores que somos, no agora, de todas as transformações da História.

Por Ricardo Rose

O relacionamento do homem com a natureza mudou ao longo da existência da raça humana. A invenção da agricultura e de ferramentas como a foice e o arado primitivo, há aproximadamente 12.000 anos, provocou uma mudança na maneira do homem se relacionar com a natureza. Surgia a natureza “humanizada”, ocupada e transformada pelo homem; constituída pela aldeia, seus domínios e, principalmente, pela atividade agrícola, que ocupava extensas áreas em torno das moradias e ao longo dos rios, propiciando grandes colheitas. Os excedentes agrícolas permitiram a armazenagem para consumo posterior e troca com outras comunidades por mercadorias de que não se dispunham. O comércio de produtos agrícolas como o trigo, a cevada, o azeite de oliva e o vinho, associados à manufatura e comércio de produtos cerâmicos, pequenos objetos de metalurgia e joalheria, possibilitaram a ocupação de um número cada vez maior de indivíduos, resultando na evolução da aldeia para a cidade.

Com o passar do tempo outras atividades foram agregadas à agricultura e ao comércio, centralizando a economia da região em uma só cidade, aumentando seu tamanho e domínio sobre outras aldeias e cidades. Desta forma, surgiram as condições econômicas e políticas propícias para que se formasse a elite econômica, os sacerdotes e governantes (que geralmente eram constituídos pelos mesmos indivíduos), os exércitos regulares e as religiões mantidas pelos templos. Comentando esse período limítrofe entre a pré-história e a história, Don Cupitt, filósofo inglês contemporâneo, escreve: “(…) as antigas mitologias acertam ao dizer que os deuses foram os primeiros reis, os primeiros senhores da terra e a primeira classe alta. É razoável postular que a crença nos deuses desse tipo essencial se desenvolveu lentamente no período após 7.500 AC., quando tiveram início as atividades agrícolas e a fixação ao solo. Os deuses corporificavam e eram as concentrações maciças da autoridade sagrada e poder disciplinar, necessária para a evolução das primeiras sociedades estatais. A única maneira de transformar um nômade em cidadão era induzir nele o temor a um deus.” (Depois de Deus, Rocco Editora, 1999).

A cidade e os campos agrícolas faziam parte da natureza dominada e conhecida pelo homem; este era o seu lar. Ele estava familiarizado com seus habitantes, os animais e as plantas, e com suas transformações; as cheias dos rios e a seqüência das estações. Para além dos limites desta natureza “humanizada”, relativamente ordenada e conhecida, encontrava-se o caos, o mundo selvagem, sujeito à própria sorte e ainda não ordenado pela ação do homem. Era um lugar a ser evitado, dominado por forças e entidades estranhas e mais fortes do que o homem. Esta natureza selvagem, contraposta à natureza humanizada – quase sua antípoda –, estava localizada na floresta, nas montanhas isoladas e nos desertos, nos pântanos, nos mares e nas regiões remotas. Este mundo era pouco freqüentado; só aventureiros ou fugitivos lá penetravam. Ali habitavam os animais selvagens, pessoas perigosas ou aqueles que por alguma razão haviam se isolado da sociedade.

Na maioria das culturas esta região selvagem e desabitada era a moradia dos personagens míticos, associados à religião e às lendas populares. Como não lembrar da “Odisséia”, poema atribuído a Homero, no qual são descritas as viagens de Ulisses pelo mundo “não-humanizado”, habitado por criaturas como os gigantes Ciclopes, os antropófagos Lastrigões e as Sereias, que atraiam para a morte aqueles que os ouvissem. A epopéia babilônica de Gilgamesh faz referência à cidade, oposta à remota região habitada pelo mítico ser Enkidu. Na visão de mundo do Antigo Egito também havia uma fronteira imaginária entre o vale do Nilo, onde se localizava a civilização (com todos os seus benefícios materiais e espirituais para os vivos) e a região externa, principalmente o Ocidente, para onde se estendia o deserto sem fim, habitado por demônios e espíritos malignos.

Essa maneira de enxergar o meio ambiente, a dicotomia “humanizado e não-humanizado” perdura através de toda a história da humanidade, assumindo diversas formas, até que a partir do século XVI as Grandes Descobertas, os avanços da Ciência e a crítica filosófica, passam gradualmente a desmistificar a natureza “não-humana”, desembaraçando-a de todo aspecto sobrenatural, que as regiões remotas e desabitadas ainda tinham no imaginário popular. Ao final do processo de mudança de paradigma, aproximadamente no início do século XIX, a natureza selvagem e inexplorada deixava de inspirar medo ao sobrenatural, para despertar a cobiça pelos recursos naturais, prontos a serem explorados.

Não é coincidência que o período de “desmistificação” da natureza coincida com o surgimento do capitalismo e do desenvolvimento tecnológico. O clima é de entusiasmo com o desenvolvimento da indústria, dos transportes e do grande número de descobertas científicas. Em pouco tempo, vaticinavam alguns à época, o progresso deveria beneficiar todas as regiões da Terra, mesmo as mais longínquas. Avançava-se sobre áreas remotas da África para encontrar minas de ouro e diamantes. Derrubava-se a floresta na América do Sul para cons-truir ferrovias, que deveriam melhorar os transportes e trazer riqueza para a região. Vastas áreas de floresta eram dizimadas no Sudeste Asiático para estabelecer plantações de chá, produto consumido na Inglaterra.

Ao longo de todo o século XX, a história não foi diferente. Grandes êxodos humanos provocaram um aumento exponencial da população em cidades, sobrecarregando a infra-estrutura de transporte, saneamento e moradia. Milhares de fábricas surgiram em bairros afastados, poluindo mananciais de água e expulsando pequenos agricultores. Vastas áreas de floresta são derrubadas para a criação de gado, enquanto que grandes barragens, construídas para geração de eletricidade, destinada aos grandes centros urbanos, provocam inundações de vastas regiões cobertas por florestas tropicais.

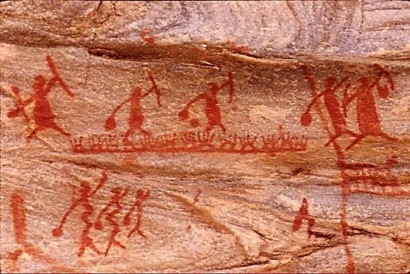

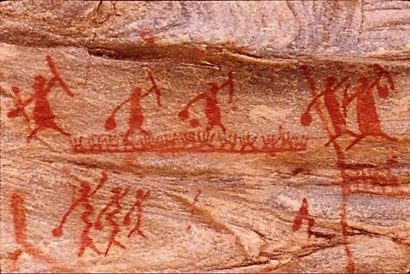

O resto da história nós já conhecemos; até porque ainda hoje convivemos com os fatos. Aos poucos, porém, o homem terá de mudar sua maneira de atuar sobre a natureza, o “mundo-não humano”. A princípio totalmente inserido na natureza, o homem do Paleolítico Superior não se via como algo fora ou à parte de seu meio ambiente. Com o surgimento das primeiras civilizações, o homem passou a encarar o ambiente selvagem (a floresta, o deserto, as montanhas) com temor, como local inseguro por ser o lugar habitado por feras e seres sobrenaturais.

Além disso, sempre pairava no ar a ameaça de que a natureza “humanizada”, o local onde estavam as cidades e os campos, pudesse, por causa de acidentes naturais (seca, inundação etc.) ou guerra, voltar ao estado selvagem original, ocasionando o desaparecimento dos homens e dos deuses (quantas cidades como Tróia e Persépolis não foram queimadas e destruídas, voltando a ser “cobertas pela erva e tornando-se covil de feras”, como relata a Bíblia?). Na era moderna, o homem passou a encarar o meio ambiente natural como região a ser explorada e dominada, por ser fonte inesgotável de recursos, prontos a serem transformados em matéria-prima e produtos, destinados ao consumo humano.

Hoje, nossa civilização percebeu que há necessidade de mudar novamente nossa visão da natureza. Desta vez, porém, de uma maneira consciente, conhecedores que somos agora de todas as transformações da História. Após vivermos completamente inseridos na natureza por centenas de milhares de anos e depois de a temermos por outros milhares de anos, para em seguida a explorarmos mais algumas centenas de anos, resta-nos pouco tempo para entendermos a natureza e conhecermos as suas limitações, que também são as nossas.

Ricardo Rose é formado em Jornalismo e tem vários cursos de especialização em Meio Ambiente e Energia. Desde 1997 atua como diretor de Meio Ambiente na Câmara Brasil-Alemanha. É membro-fundador do Comitê Inter-Câmaras de Crédito de Carbono (Carbontrade)

Otimo artigo, agora gostaria saber a sua visão sobre o grande problema do ouro como fonte de valor da economia planetária, dissociada do valor real e ecológico de atitudes sustentáveis. Os créditos de carbono são um grande avanço em direção auma nova forma de economia fora do padrão ouro. Mas faltam ainda novas equivalencias com capitais ecologicos, com valores reais. Poi não só a diminuição da pluição departículas no ar é uma forma de mostrar sustentabilidade, e valor em ultimo termo, mas gerar saúde como o faz o esportista, ou inspiração para ter saude como o artista… ou seja não apenas creditos de carbono deveriam existir… qual o seu ponto de vista?

Muito obrigada por esse texto! Me trouxe algumas clarezas e confirmações.