Por Antonio Fernando Pinheiro Pedro*

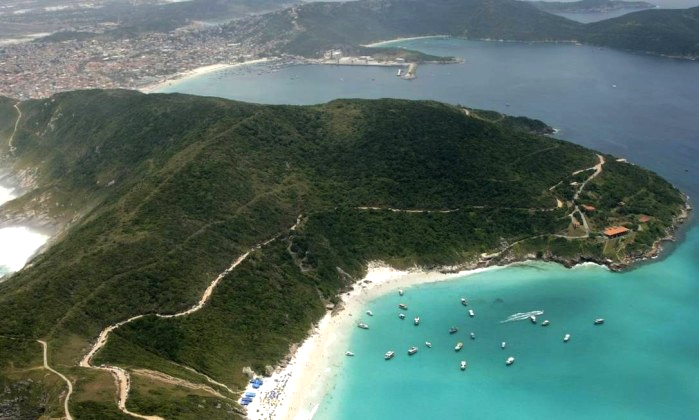

O Brasil possui uma das maiores áreas costeiras do mundo, toda ela voltada para o Atlântico. Sua zona costeira corresponde a uma faixa de 7.400km, com largura de interação oceano-costa-clima de largura variável entre 70 a 480km.

A costa brasileira corresponde a 5% do território nacional; abrange 512 municípios e é povoada por mais de 40 milhões de habitantes. Tais fatos, somados a uma pródiga dotação da natureza quanto a recursos biológicos e minerais, requerem adequada tutela legal, tanto para controle estatal como também, para definir à sociedade quais os usos possíveis das águas marinhas, águas interiores, regiões estuarinas e o ecossistema florestal da mata atlântica.

Nosso território abrange faixa marítima do Oceano Atlântico. Os oceanos são umas das últimas áreas do mundo em que prevalece o uso comum e o livre acesso das nações.

Direito Internacional

Dois documentos internacionais merecem destaque, por sua importância e influência preponderante na construção da legislação brasileira sobre o mar, o litoral e seus recursos naturais: o primeiro, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que data de 10 de dezembro de 1982, e o segundo, a Agenda 21 Global, firmada na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992.

A Convenção sobre o Direito do Mar, realizada em Montego Bay, na Jamaica, tem no preâmbulo a afirmação que “os problemas do espaço oceânico estão estreitamente inter-relacionados, devendo ser considerados como um todo. Ao lado do respeito à soberania dos Estados, deverá haver uma ordem jurídica que facilite as comunicações internacionais e promova o uso pacífico dos mares, a conservação e utilização equitativa de seus recursos vivos e a proteção do meio marinho.”

A Convenção integra o arcabouço legislativo interno do Brasil desde 1995, ratificada pelo Decreto nº1.530 de 22 de junho de 1995.

Criou-se, a partir de então, a “Zona Econômica Exclusiva”, que delimita o mar territorial do país a 12 milhas náuticas, e uma zona econômica exclusiva de 200 milhas náuticas, medidas a partir da linha de base prevista no Tratado, com exclusividade para aproveitamento de recursos naturais, proteção ambiental, pesquisa científica e instalação de plataformas.

A soberania sobre as 12 milhas náuticas estende-se ao espaço aéreo sobre tal área, bem como ao leito e ao subsolo do mar. A soberania sobre a plataforma continental, definida no artigo 76 da referida Convenção como o leito e o subsolo das águas submarinas além de seu mar territorial até o bordo exterior do bordo continental ou uma distância de 200 milhas marinhas da linha de base de que se mede a largura do mar territorial, é reconhecida para fins de exploração e aproveitamento de seus recursos naturais.

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, definiu o importante documento AGENDA 21 GLOBAL, o qual tratou em sua Seção III, Capítulo 17, da proteção dos Oceanos, de todos os tipos de mares, das zonas costeiras e do uso racional dos recursos vivos. A Agenda prevê gerenciamento integrado e desenvolvimento sustentável das zonas costeiras, inclusive as zonas econômicas exclusivas; proteção do meio ambiente marinho; uso sustentável dos recursos marinhos vivos, tanto os de alto mar, quanto os de jurisdição nacional, e o fortalecimento da cooperação e da coordenação no plano internacional.

Constituição Federal

Em seu artigo 225, parágrafo 4º, a Constituição Federal declara como patrimônio nacional, entre outros ecossistemas, a zona costeira. Sua utilização deve ser feita, na forma da lei, em condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

O artigo 20 da Carta Magna inclui no rol de bens da União as praias marítimas, as ilhas oceânicas e costeiras, o mar territorial, os recursos naturais da plataforma continental e zona econômica exclusiva, e os terrenos de marinha e acréscimos.

Compete ainda a União, segundo o artigo 21 da Constituição, explorar portos marítimos e o serviço de transporte aquaviário entre portos.

O artigo 22 determina a competência legislativa exclusiva da União sobre direito marítimo (inciso 1º), defesa marítima (inciso 28º), regime dos portos e navegação marítima (inciso 10º).

Entretanto, todos os Estados litorâneos, ou inseriram a proteção da zona costeira nas próprias constituições estaduais ou produziram seus próprios planos estaduais de gerenciamento costeiro, como é o caso de São Paulo. E tal se deu pelo disposto no artigos 23, inciso 6º, que estabelece competência legislativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, e artigo 24, inciso 6º de nosso diploma maior, que dispõe sobre competência concorrente para legislação entre a União, os Estados e o Distrito Federal sobre florestas, caça pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição.

Tais artigos se combinam harmonicamente com a disposição do parágrafo 4º do artigo 225, que outorga à zona costeira o status de patrimônio nacional, gerando o dever de preservação e de uso ambientalmente sustentável do referido ecossistema por todos os brasileiros – governo e sociedade civil – não só autorizando, como determinando que todos os entes federados possam legislar e praticar atos de administração dentro de suas esferas de competência.

Legislação infraconstitucional

A lei 7.661 de 16.5.1988 instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), o qual tem a função precípua de “estabelecer normas gerais que visem à gestão ambiental da zona costeira do país, lançando as bases para formulação de políticas, planos e programas estaduais e municipais”.

O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro é instrumento de gestão da costa litorânea brasileira estabelecido que determina normas gerais obrigatórias para os Estados e Municípios. Dentro do conjunto de bens que integram a zona costeira, o PNGC deve regular plenamente os bens da União – praias e mar territorial, cabendo aos Estados e Municípios, baixar normas específicas, bem como regulação de controle de poluição em todas as suas formas e uso e ocupação do solo (incluindo possibilidade de limitação ao uso de imóveis).

Licenciamento ambiental nas áreas costeiras

A lei 7661/88, em seu artigo 6º, parágrafo 2º, prevê que o licenciamento ambiental se dará através de análise de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental (EIA-RIMA), para qualquer parcelamento ou remembramento do solo que possa causar qualquer alteração das características naturais da Zona Costeira, observando-se o princípio universal da precaução, sempre que existam motivos razoáveis de que a atividade possa causar risco ao meio marinho, à saúde pública, à biota ou signifique entrave a atividades de lazer público em praias brasileiras, obedecendo aos programas anteriormente referidos, sob comando da CIRM (Comissão Interministerial para os Recursos do Mar).

Essa atividade de licenciamento condicionada à sistemática e prévia avaliação de impacto, causou e vem causando inúmeros conflitos, em especial no que tange à sua aplicabilidade material.

Este subscritor, a propósito participou de seminários na passagem do século, apontando para a necessidade de consolidação das regras de licenciamento e adoção de uma perspectiva estratégica que orientasse o comportamento dos órgãos com relação à distribuição e controle territorial das atividades de impacto.

Não por outro motivo, o próprio IBAMA, após detectar o problema, diante da fuga de investimentos quando das licitações para concessão de pesquisa e exploração do petróleo na plataforma marítima brasileira, editou a informação técnica 12/2003, estabelecendo o perfil de impactos ambientais provindos das operações de sísmica (forma de pesquisa geológica da crosta terrestre submersa por propagação de ondas acústicas), de forma a evitar inútil repetição. Neste documento há um diagnóstico que merece reprodução, por prestar-se à aplicação em todas as hipóteses de licenciamento no país, senão vejamos:

“IV.1. Licenciamento ambiental da atividade sísmica marítima em outros países:

Com exceção das áreas sensíveis, de uma maneira geral, não são exigidos nos países desenvolvidos estudos de avaliação de impacto ambiental caso a caso, como no Brasil. Normalmente são concedidas licenças ou autorizações pelos órgãos governamentais responsáveis, após análise do planejamento de cada operação. Todavia esses países dispõem de alguns instrumentos básicos que lhes possibilitam a adoção deste modelo de licenciamento. A seguir, alguns desses instrumentos de gestão ambiental são apresentados resumidamente (…):

(i) Base de dados ambientais consistente, que permita a implementação do gerenciamento ambiental. (…)

(ii) Integração dos diferentes órgãos governamentais – o fato de considerar a componente ambiental em suas atividades faz com que os mesmos trabalhem de maneira integrada com outros órgãos. (…)

(iii) Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) – a avaliação de impactos ambientais aplicada às políticas, planos e programas governamentais, denominada AAE, é outra importante ferramenta adotada que facilita e simplifica o licenciamento ambiental (…), o governo impede que a questão ambiental seja considerada somente no final da cadeia decisória, ou seja, ao nível dos projetos específicos. (…)

(iv) Conjunto de Leis e Regulamentos consolidadas – todos os países desenvolvidos possuem uma base legal consolidada específica para as atividades (…) subsidiando o planejamento ambiental por parte das empresas e agilizando o processo de licenciamento e autorizações (…)

(v) Produção de Guias e Manuais – como apoio à interpretação e execução das políticas ambientais governamentais, expressas nas leis e regulamentações (…) “

Como se vê, o governo federal diagnosticou tudo o que ele próprio já deveria de há muito ter feito, bem como os sistemas estaduais, e praticamente reproduziu textos repetitivos produzidos ao final de vários encontros e seminários relativos à questão.

No entanto, a Constituição Federal e a PNMA já preveem todos esses mecanismos como instrumentos, de forma que a avaliação de impacto ambiental de há muito poderia ter deixado de ser sede (quando não o gerador) de conflitos relacionados ao licenciamento de atividades economicamente relevantes.

A saída está em permitir às agências ambientais encarregadas aplicar a legislação no espirito da Constituição e da Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, condicionando o uso do EIA aos casos de “significativo impacto ambiental”.

*Antonio Fernando Pinheiro Pedro é advogado formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e sócio-diretor do escritório Pinheiro Pedro Advogados (PPA). Desde 1985 dedica-se à advocacia especializada em Direito Ambiental. É também membro do Green Economy Task Force da Câmara de Comércio Internacional e consultor do Banco Mundial, com vários projetos já concluídos.

Publicação Ambiente Legal, 12/10/2020, 2017,2013

Edição: Ana A. Alencar

Gostaria de tirar dúvida sobre a competência federal sobre as praias da cidade do RJ. Há desmandos de toda ordem na orla destas praias,quero saber a quem ou a que órgão me reportar.

Praias são logradouros públicos de uso comum do povo – como diz o Código Civil. Não se pode privatizar o acesso ou restringí-lo, a menos que ocorra uma necessidade estabelecida pelo poder público, como é ocaso de epidemias ou contaminação. Praias são patrimônio da União. No entanto, seu uso está sujeito também à orientação do município quanto á aposição de comércio, de barracas, quiosques, estacionamento, linhas de acesso, etc.