A base humanista, o controle preventivo, a gestão participativa e a economia restaurativa da Gestão Ambiental

Por Antonio Fernando Pinheiro Pedro*

1. Notas introdutórias. 2. Princípio do Desenvolvimento Sustentável. 3. Princípio da Prevenção. 4- Princípio da Participação. 5. Princípio do Poluidor-Pagador. 6. Conclusão.

1. NOTAS INTRODUTÓRIAS

O núcleo deontológico do direito ambiental moderno é formado por quatro princípios gerais.

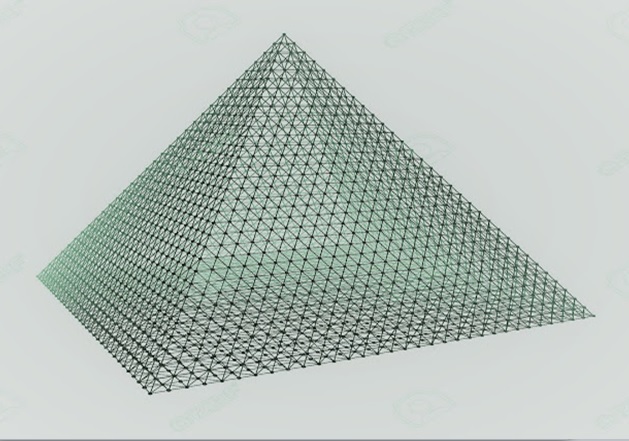

Esses princípios formam um tetraedro – uma pirâmide com uma base humanística e transcendental, uma face orientando a prevenção na gestão territorial, outra face expressando o viés político participativo dessa gestão e a terceira expondo a regra econômica restaurativa e determinante. ¹

Esse tetraedro conforma regras objetivas e claras, extraídas do processo global de busca de um equilíbrio ecossistêmico possível, entre as demandas humanas e a manutenção dos recursos ambientais limitados do planeta.

Esse núcleo é extraído de vários outros princípios gerais estabelecidos pelas Declarações Internacionais – cartas extraídas por consenso entre as nações signatárias e que primam por informar as legislações, na medida em que adotadas pelos Tratados e Convenções e absorvidas pelo direito positivo interno de cada país.

Bem entendido, princípios gerais são regras que, embora não positivadas, informam o direito. Orientam a criação, integração e aplicação de normas jurídicas – respaldados no ideal de justiça e na resposta moral da sociedade.

Deontológicos por definição, os princípios norteiam, de fato, o comportamento dos poderes de Estado, pois embora não se confundam com a regra legal positivada, expressa, traduzem-se por meio dela. São frutos extraídos da experiência e compõem o cenário hermenêutico que a elabora e justifica. Podem, também, influir na interpretação finalística de uma norma legal preexistente e nortear exegeticamente sua aplicação.

O núcleo que trataremos neste artigo está no bojo do processo de articulação mundial, encetado pelas Nações Unidas, a partir do final dos anos 1960, quando iniciaram-se os esforços para conter a poluição em larga escala que acometia bacias hidrográficas, a atmosfera de regiões inteiras, contaminava alimentos e comprometia o futuro do planeta.

O esforço internacional para equacionar o grave problema da degradação ambiental, resultou na primeira convenção mundial para discutir os efeitos da degradação ambiental sobre o planeta, dela se extraindo a Declaração de Estocolmo Sobre o Ambiente Humano, firmada em 1972 – contendo 26 princípios gerais. Vinte anos depois, sobreveio a segunda Convenção mundial, onde se consolidaram dois tratados internacionais – de Biodiversidade e de Mudanças Climáticas e se extraiu, por consenso, a Declaração do Rio Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, firmada em 1992, contendo 27 Princípios. Ambas as Declarações foram assinadas por centenas de Chefes de Estado, sendo a declaração do Rio ratificada em 2012, na terceira convenção mundial. O estabelecido nesses documentos foi em grande parte absorvido pelos textos legais elaborados nacionalmente, e constam reproduzidos parcialmente nos tratados firmados nas últimas décadas, como expressão de moderna gestão do meio ambiente.

No entanto, todos os princípios expressados nas duas cartas, derivam, de certa forma, do compreensão necessária e correta aplicação dos quatro princípios gerais inseridos na figura piramidal à qual me referi.

São eles os princípios do desenvolvimento sustentável, prevenção, participação e do poluidor-pagador.

2. PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A questão ambiental forma o núcleo central do conceito de desenvolvimento sustentável e é moldada por demandas de natureza difusa, que caracterizam a terceira geração dos direitos da era moderna, e refletem as preocupações da sociedade pós-era industrial.

O conceito “desenvolvimento sustentável” foi gerado no desenvolvimento dos trabalhos da Comissão Brundtland na Década de 80. Nomeada pela ONU, com a tarefa de conciliar a demanda por desenvolvimento econômico com a responsabilidade de manter o equilíbrio ambiental, a comissão de cientistas e personalidades comandada pela Ministra Gro Brundtland, redigiu o Relatório “Nosso Futuro Comum”, contendo o conceito do desenvolvimento sustentável, que foi adotado como referência pelas Nações Unidas para a Conferência Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada em 1992 no Rio de Janeiro.

A Conferência inseriu o conceito de sustentabilidade na sua Declaração de Princípios Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, definindo-o, primeiro, como um conceito humanista, ao informar que “os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável.” Em seguida, definiu o desenvolvimento sustentável como um bem jurídico ao estabelecer que os seres humanos “têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza”. Esses dois enunciados constam no Princípio 1 da Declaração, caracterizando o direito ao desenvolvimento sustentável como um direito humano.

Em seguida, a Carta de Princípios estabelece a transcendência do direito ao Desenvolvimento Sustentável, conferido à geração atual e às futuras. Isso remete ao princípio 1 da Declaração de Estocolmo, que erige a figura funcional do dever-poder para com o equilíbrio ambiental.

No caso do Desenvolvimento, ele surge no Princípio 3 da Carta do Rio, como um direito que “deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas equitativamente as necessidades de gerações presentes e futuras”. Ou seja, uma função jurídica condicionada à manutenção de condições de atendimento das demandas de quem ainda não é sujeito de direito, porque não nasceu.²

Mas o Princípio também guarda um aspecto importante, relacionado ao planejamento integrado.

No Princípio 4, fica estabelecido que “para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental deve constituir parte integrante do processo de desenvolvimento, e não pode ser considerada isoladamente deste.” Vale dizer – não se pode destacar a proteção ambiental do contexto do desenvolvimento, como se fosse algo tutelável fora das circunstâncias que envolvem as necessidades e demandas econômicas e sociais humanas.

Para deixar claro a necessidade dessa contextualização, o Princípio 5 da Carta do Rio institui que “todos os Estados e todos os indivíduos, como requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável, devem cooperar na tarefa essencial de erradicar a pobreza, de forma a reduzir as disparidades nos padrões de vida e melhor atender as necessidades da maioria da população do mundo”.

Essa preocupação para com as disparidades e desigualdades é reforçada pelo Princípio 6 da Carta do Rio, ao informar que “a situação e as necessidades especiais dos países em desenvolvimento relativo e daqueles ambientalmente mais vulneráveis, devem receber prioridade especial. Ações internacionais no campo do meio ambiente e do desenvolvimento devem também atender aos interesses e às necessidades de todos os países.” Esse atendimento deve ser obtido de forma compartilhada, como apoio dos países desenvolvidos, como estabelece o Princípio 7 da Carta, que reconhece a desproporção histórica por conta da revolução industrial – razão pela todos os “Estados Nacionais possuem responsabilidades comuns, porém diferenciadas”.

O grande detalhe dessa redação está no reconhecimento expresso da Organização das Nações Unidas, do exercício da soberania pelas nações.

O desenvolvimento sustentável, portanto, norteia hoje a chamada nova economia global e é uma resposta instrumental, contextualizada no seio das preocupações humanistas, geopolíticas e sociais, à escassez provocada pela apropriação antrópica, hegemônica, milenar, unilateral e destrutiva dos recursos naturais do nosso planeta.

Nesse sentido, o conceito de desenvolvimento sustentável resgata, histórica e etimologicamente o termo economia.

A palavra “economia”, criada por Xenofonte na antiga Grécia, parte da junção dos termos oikos (casa, ambiente) e nommos (normas, regras); seria algo como “normas da casa”, o que remete à necessidade de imporem-se, por meio de autoridade, regras para a produção, circulação e consumo de recursos havidos como escassos.

De fato, o termo oikos também está na raiz de ecologia, palavra criada pelo biólogo alemão Haeckel, no Século XIX, para denominar o estudo da relação dos seres vivos com o ambiente que os cerca. Por sua vez, nommos, ou norma, constitui a fonte autorizadora e instrumento para o exercício da autoridade, matéria da qual se ocupa hoje a disciplina do Direito.

Por isso conclui-se que a economia está etimologicamente e conceitualmente associada à ecologia e ao direito, e o novo princípio do Desenvolvimento Sustentável resgata esse sincretismo histórico.

Esse conceito de sustentabilidade, portanto, resgata o sentido lógico da economia como ciência da administração da escassez, cobrando postura absolutamente técnica dos seus operadores, na medida em que a escala da escassez no planeta atinge não mais recursos e bens vistos isoladamente, mas sim macro bens complexos e interligados – cuja fragilização ou supressão implicam na própria sobrevivência da humanidade.

A razão do crescimento econômico, nesse sentido, torna-se clara, e a conceituação de bem comum e função social da propriedade ganha nova dimensão, como adiante veremos

3. PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO

O Princípio da Prevenção é o princípio norteador da gestão do meio ambiente, dada sua característica marcadamente territorial.

Como leciona o mestre Paulo Nogueira Neto, “homem é território”.

Já estabelecia a Declaração do Estocolmo sobre o Ambiente Humano (1972) que “deve-se aplicar o planejamento tanto na ocupação do solo para fins agrícolas como na urbanização com vistas a evitar efeitos prejudiciais sobre o meio e a obter o máximo benefício social, econômico e ambiental para todos” (Princípio 15), devendo ser “confiada às instituições nacionais competentes a tarefa de planejar, administrar e controlar a utilização dos recursos ambientais com a finalidade de melhorar a qualidade do meio” (Princípio 17), sendo o planejamento racional “um instrumento indispensável para conciliar diferenças que possam surgir entre as exigências do desenvolvimento e a necessidade de proteger e melhorar o meio” (Princípio 14).

Dessa forma, os mecanismos de controle territorial – expressão jurisdicional e material da soberania e da autoridade do Estado, que orientam a ocupação do solo e o uso dos recursos ambientais disponíveis, reduzem seu caráter reativo para assumir caráter preventivo. Assumem no seu instrumental a previsão e previsibilidade e o planejamento torna-se a ferramenta principal da gestão pública territorial.

No ano de 1990, o Fórum de Siena, sobre Direito Internacional do Meio Ambiente, realizado na Itália, relacionou no Ponto 4 de seu relatório, que a abordagem “setor por setor”, característica do modelo “reaja e corrija” milenarmente utilizado como expressão de controle pelo poder público, deveria ser suplantada pela abordagem “integrada”, adotada pelo modelo “preveja e previna”, reduzindo-se aquele vetusto mecanismo a complemento deste último, de forma a melhor tratar os assuntos relacionados ao meio ambiente.

Para além da construção doutrinária, o enunciado expressou uma ação disruptiva na Administração Pública. De fato, o conceito ordinário de licença, para atuar, empreender atividades, não mais se daria pela simples satisfação de requisitos legais ou cumprimento de regras postas adrede, respondendo o infrator a posteriori por eventuais danos ou desvios de conduta.

Sancionar a falta, corrigir a conduta e remediar o dano, em matéria ambiental, pode ser uma tarefa impossível ou ineficaz – mormente quando os efeitos da ação danosa ganham efeito sinérgico ou irrompem no futuro (quando sequer responsabilidades se podem cobrar).

Não por outro motivo, o exercício de prever e prevenir, passou a ser mandatório para atividades de risco ou potencialmente impactantes. E esse exercício deve se realizar num contexto geográfico e geopolítico conhecido, no bojo de um planejamento integrado e obedecendo um ordenamento territorial.

Para tanto, a Administração Pública deve agir de forma integrada e transdisciplinar, quando não “transferir” ao empreendedor o dever de planejar sua atividade com base no alinhamento fornecido pela autorização, conforme o planejamento e ordenamento territorial. Tem-se aí um verdadeiro casamento entre o Poder Público e a atividade disposta em sua área de jurisdição, servindo a licença de certidão de obrigações e recomendações, para manutenção do vínculo “matrimonial”. Nessa disposição de atividades, o Poder Público licenciador confia ao empreendedor as ações de prevenção, planos de contingência, de emergência e demais medidas compensatórias, como condição para autorizar o empreendimento, de maneira a minimizar a necessidade de agir a posteriori.

O Princípio da Prevenção está, de fato, disposto nas duas Cartas de Princípios da Organização das Nações Unidas, firmadas na Conferência de Estocolmo, de 1972, e na Conferência do Rio de Janeiro, de 1992.

A prevenção está inserida nos Princípios 14, 15, 17 e 18 da Carta de 1972, e Princípios 4, 8, 11, 14, 17, 18 e 19, da Carta de 1992.

Há, na implementação do Princípio, instrumentos eficazes, cronologicamente definidos, a saber:

1º) O inventário e mapeamento territorial (é preciso conhecer para planejar); 2º) O Planejamento integrado (é necessário planejar para ordenar); 3º) O Ordenamento territorial (áreas devem ser preservadas, definidas e valorizadas, para que nelas se disponham as atividades);4º) O Licenciamento ambiental das atividades – para o qual pode-se recorrer à Avaliação de Impacto Ambiental (conforme o impacto potencial e considerando o ordenamento); e5º) A Fiscalização – monitoramento e auditoria periódica (exercício do poder de polícia).

É inacreditável, mas há no Brasil quem produza tese acadêmica, decisão judicial e parecer em procedimento ambiental, discorrendo sobre o princípio da prevenção, sem conhecer na prática o mecanismo de implementação cronológica dos seus instrumentos… E essa ignorância sobre a aplicação funcional do mecanismo constitui maioria esmagadora dos problemas relacionados à judicialização do licenciamento ambiental, à ineficácia de zoneamentos e planos diretores e à má condução dos processos de quilométricas avaliações de impacto ambiental.

Em verdade, os três primeiros instrumentos são a razão de ser do Poder Público na aplicação do Princípio da Prevenção: “conhecer, decidir e ordenar”. Compete ao Estado mapear o território, planejar sua gestão, apontando as direções a serem seguidas e, com base nessas diretrizes, ordenar o território. Sem essas tarefas cumpridas pelo Poder Público, qualquer empreendimento se transforma em uma aventura.

Ordenado o território, deverá o Estado autorizar a disposição espacial das atividades econômicas, orientadas conforme o planejamento estabelecido. O licenciamento ambiental é o instrumento administrativo do Estado para dispor espacialmente as atividades demandadas pela livre iniciativa e pelo próprio Poder Público, conferindo-lhes funcionalidade social e segurança jurídica. A licença ambiental é, portanto, suporte aos investimentos nas atividades, levando em conta o conhecimento, o planejamento e o ordenamento do território. O empreendedor diz “o que” – o estado diz “onde” e “como”.

No licenciamento, há utilização de um outro princípio muito confundido com a prevenção, mas de natureza diversa. A Declaração do Rio Sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento relacionou a precaução à seguintes hipótese e condição: “quando houver perigo de dano grave ou irreversível, a falta de certeza científica absoluta não deverá ser utilizada como razão para se adiar a adoção de medidas eficazes em função dos custos para impedir a degradação do meio ambiente” (Princípio 15). Com isso, adicionou-se a precaução como critério auxiliar, dirimente de conflitos na adoção de medidas de controle e licenciamento de atividade que ponha em risco o equilíbrio ambiental.

Já a Avaliação de Impacto Ambiental é um instrumento informativo e ferramenta importante para a tomada de decisão sobre a viabilidade ambiental do projeto em licenciamento. Foi consagrada pela Declaração do Rio como o “instrumento nacional, a despeito de qualquer atividade proposta que provavelmente produz impacto negativo considerável no meio ambiente e que esteja sujeito à decisão de uma autoridade nacional competente” (Princípio 17).

Paulo Affonso Leme Machado ³ adverte que “sem a informação organizada e sem pesquisa não há prevenção. Por isso, divido em cinco itens a aplicação do princípio da prevenção: 1º) identificação e inventário das espécies animais e vegetais de um território, quanto à conservação da natureza e identificação das fontes contaminantes das águas e do mar, quanto ao controle da poluição; 2º) identificação e inventário dos ecossistemas, com a colaboração de um mapa ecológico; 3º) planejamento ambiental e econômico integrados; 4º) ordenamento territorial ambiental para a valorização das áreas de acordo com a sua aptidão; 5º) Estudo de Impacto Ambiental”.

Com efeito, o consagrado mestre destaca o Estudo de Impacto Ambiental como instrumento autônomo e, nesse ponto, como pode-se notar acima, discordamos. O Estudo de Impacto Ambiental mencionado por Leme Machado refere-se não a um instrumento assim nominado, mas ao gênero Avaliação de Impacto Ambiental, que no entanto é parte integrante do licenciamento ambiental – sua renovação e auditoria das atividades potencialmente degradadoras do ambiente.

No entanto, ambos os posicionamentos indicam um roteiro cronológico que não deve ser invertido, e que infere cumprir ao Poder Público estabelecer, como cenário macroeconômico, sob pena de politizar invariavelmente o licenciamento ambiental ou judicializá-lo, quando não submeter empreendimentos a exigências econômicas que frustram o investimento.

O princípio da prevenção, portanto, é fundamental para o estabelecimento do controle territorial e desenvolvimento sustentável.

4. PRINCÍPIO DA PARTICIPAÇÃO

O princípio da participação conforma politicamente os instrumentos de implementação da sustentabilidade ambiental, enquadrando-os ideologicamente no ramo da gestão dos interesses difusos.

Interesses difusos, são intrinsecamente conflituosos. Envolvem demandas complexas relacionadas à autonomia, à participação, à inclusão, à qualidade de vida, saúde e meio. Essas demandas, por sua vez, envolvem profundas assimetrias e indeterminações de interessados nos conflitos por elas produzidos. Por isso mesmo, não poderia a moderna administração pública pretender tutelá-las sem a interferência sistemática e obrigatória da comunidade em todas as circunstâncias de decisão.

Com efeito, seja nas estruturas públicas ou nos sistemas privados de gestão, a interferência da coletividade provoca mudanças consideráveis no resultado de projetos de impacto ambiental e social. Não mais pode o administrador decidir sozinho, e a solidão pode significar a rejeição do empreendimento ou da política proposta.

A tutela pública de interesses difusos, como os de consumo e minorias, entre outros, aliada aos avanços tecnológicos nos meios de informação, transformou o cidadão comum, de observador passivo e destinatário resignado de produtos e serviços em um agente crítico, uma espécie de sócio palpiteiro, invasivo dos empreendimentos ou políticas que lhe são afetos, direta ou indiretamente, e que não hesita em buscar no Judiciário ou na mídia o reconhecimento de seus interesses.

Para atender essa nova demanda, o Estado procura aparelhar-se com instrumentos estruturais paliativos, tais como conselhos (comunitários, técnicos, ambientais etc.), mecanismos de audiência pública, métodos de deliberação colegiada, pesquisas de opinião dirigidas, bem como mecanismos interativos de acesso à justiça e ao sistema de ouvidorias administrativas as quais, pouco a pouco, retiram nitidez dos limites de esfera dos poderes constituídos, confundindo-os.

Por óbvio que as crises entre poderes tornam-se inevitáveis, variando de Estado para estado nacional conforme o nível de compreensão existente entre os operadores das instituições e respectivas habilidades em superar os conflitos democraticamente.

O fruto disso é a assunção de uma nova democracia participativa, de terceira geração, que tende a reduzir os poderes das formas representativas de gestão republicana, de primeira e segunda geração, tal como hoje são conhecidas.

Essa transição – do regime político representativo para o participativo, será um processo complexo e possivelmente recheado de episódios dolorosos. No entanto, o princípio geral da participação já está consensualmente cristalizado na Declaração do Rio, de 1992, que o consagra no texto expresso no Princípio 10, que diz in verbis:

“A melhor maneira de tratar questões ambientais é assegurar a participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada indivíduo deve ter acesso adequado a informações relativas ao meio de que disponham as autoridades públicas, inclusive informações sobre materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar de processos de tomada de decisões. Os Estados devem facilitar e estimular a conscientização e a participação pública, colocando a informação à disposição de todos. Deve ser propiciado acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive no que diz respeito à compensação e reparação de danos.”

O princípio da participação no Brasil, de há muito sendo implementado por meio de variados mecanismos de gestão cooperada, permeáveis à comunidade. De fato, em todos os entes federados e estruturas institucionais de decisão, há mecanismos de interação social e transparência e, quando ocorre alguma supressão ou comportamento tendente a suprimir esses canais, por parte da autoridade de plantão – a judicialização não tarda a surgir, quando não um conflito mais acirrado.

No Sistema Nacional do Meio Ambiente, o princípio encontra-se absolutamente internalizado, refletindo o mandamento constitucional que estabelece o dever-poder conjunto do Poder Público e da Coletividade (Estado e Sociedade) para com a defesa e preservação do equilíbrio ambiental para as presentes e futuras gerações (art. 225 da CF). Assim, é literalmente de lei o incentivo à participação dos diferentes grupos sociais na formulação e execução da política de gestão do meio ambiente.

Podemos verificar a implementação do mecanismo de gestão cooperada, com participação da comunidade, no direito de petição ao Poder Público; na possibilidade de realização de audiências públicas; na formação de órgãos colegiados (Conselhos); na intervenção em várias fases dos processos de decisão, com intensidade muito similar aos foros tradicionais estabelecidos pela soberania popular, como o sufrágio universal, o plebiscito e o referendum, sempre ocorrendo o direito constitucionalmente consagrado de acesso à justiça.

Sempre vale lembrar que o princípio da participação pressupõe o direito à informação 4, pois com o acesso às informações, a comunidade tem melhores condições de atuar sobre a sociedade, de formar uma mobilização eficaz para atender os desejos e idéias e de fazer parte ativa nas decisões de assuntos que lhes interessem e afetem diretamente. Pressupõe, também, a existência de um sistema democrático e pluralista, com regras claras e efetivas, pois não há desenvolvimento sustentável fora do Estado de Democrático de Direito.

5. PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR

A vertente econômica determinante da sustentabilidade, por fim, é constituída pelo Princípio do Poluidor-Pagador, que surge cristalino no Princípio 16 da Declaração do Rio, consubstanciado no máximo de que “aquele que contamina, deve, em princípio, arcar com os custos de contaminação”.

Para tanto, os Estados e organismos públicos desenvolvem instrumentos econômicos para obrigar usuários dos recursos ambientais com finalidade econômica (de insumo e consumo), a retribuir para a manutenção e melhoria da qualidade e disponibilidade do próprio recurso. Isso ocorre pelo fato óbvio da escassez do recurso e sua consequente valoração econômica.

Os mecanismos retributivos caracterizam-se, geralmente, pela parafiscalidade. Isso se explica em função de grande parte dos recursos retribuíveis envolverem a infraestrutura de serviços essenciais operados pelo Estado e quase sempre concessionados. É assim com os recursos hídricos, com a energia, com serviços de telecomunicações e saneamento básico. Também já se desenha na gestão dos meios de mitigação e compensação face às mudanças climáticas e ao controle da poluição atmosférica.

Mas o instrumento da retribuição, ou “usuário-pagador” não é o único instrumento de implementação do princípio. O nome da regra advém da introdução de um contra conceito econômico direcionado aos poluidores – ainda que estejam emitindo matéria ou energia dentro dos limites legais. De uma forma ou outra, os que geram contaminação deverão “internalizar” os custos ambientais causados por sua atividade.

A internalização dos custos ambientais é um contra fluxo à tradicional noção de “externalidade” – que é o efeito querido ou não querido, resultante da atividade econômica. Historicamente, a externalidade sempre foi, e ainda é arcada pela sociedade – o famoso “preço do progresso”, expressado pela urbanização, pelo emprego, pela renda, pelo avanço tecnológico, pelo saneamento, mas também pela poluição, pela conurbação, pela pobreza, pelo descontrole territorial e pela degradação da qualidade de vida.

Pelo novo conceito de internalização dos custos, obrigam-se os poluidores, ainda que potenciais, a mensurar jurídico-contabilmente o “passivo ambiental” decorrente da atividade. Esse passivo é mensurado pelos impactos ocasionados direta e indiretamente na área e seres afetados pela atividade e, fatalmente, para efeito de prevenção, contingência, emergência, compensação e mitigação, irá se refletir nos custos econômicos do empreendimento.

A revolução ocasionada pela aplicação do princípio do poluidor-pagador, portanto, é imensurável, e a reengenharia social e ambiental provocada por essa nova contabilização está alterando profundamente os ciclos econômicos desde o final dos anos 1950.

De fato, há muito já sentimos os efeitos benéficos e testemunhamos as crises naturais decorrentes dessa implementação, que se faz não apenas pelas normas de direito interno, mas, principalmente, pela adoção de importantes tratados internacionais e standards técnicos e de gestão que norteiam o mercado global.

Condicionantes advindos de novas percepções, como é o caso das mudanças climáticas, da responsabilização pós consumo dos fabricantes de produtos descartáveis (duráveis ou não), das barreiras não tarifárias de ordem ambiental, etc., moldam os fluxos de bens e serviços, gerando novos ciclos econômicos com a mesma velocidade que igualmente geram passivos ambientais antes ocultos.

No geral, importa alertar que o princípio econômico do usuário-pagador, como o do poluidor-pagador, não possui verve sancionadora, embora a responsabilização constitua o substrato dos mesmos.

Esses princípios abatem-se sobre as atividades econômicas ainda que não ocorra qualquer ilicitude no comportamento do alvo da obrigação. No entanto, visam restaurar a economia em novas bases. O que há é uma verdadeira geração de novos ciclos econômicos e economias acessórias, advindas das alterações mandatórias. No mesmo sentido, há toda uma regulação que se constrói para canalizar as receitas auferidas por esses mecanismos, para ações de melhorias e de saneamento do meio.

Assim, para tornar obrigatório o pagamento pelo uso do recurso ou pela sua poluição não há de ser provado que o usuário e o poluidor estão cometendo faltas ou infrações. O órgão recebedor do aporte retributivo ou fiscalizador da internalização, vincula-se à efetiva melhoria da qualidade do recurso utilizado ou do meio impactado pela poluição. Assim, a “autorização administrativa para poluir”, segundo normas de emissão regularmente fixadas, não isenta o poluidor de pagar pela poluição por ele efetuada”.5

Justamente em função desses mecanismos retributivos mas, sobretudo, restaurativos, a macro externalidade ecossistêmica resultante da implementação desse princípio econômico é a construção de economias circulares interseccionadas, altamente reguladas, onde o desperdício tende a desaparecer num amplo balanço de massa cujos eventuais descartes resultarão em energia.

6. CONCLUSÃO

O direito ambiental moderno pode ser conformado num tetraedro composto pelos princípios gerais do desenvolvimento sustentável, da prevenção, da participação e do poluidor-pagador.

Esse tetraedro forma o núcleo central da moderna gestão ambiental, que está transformando a tutela dos direitos humanos, os sistemas de gestão, regimes políticos e estruturas econômicas.

O gestor que não houver ainda percebido a dimensão desse fenômeno, será fatalmente atropelado por ele. Portanto, sustentabilidade, definitivamente, não é apenas mais uma palavra de ordem de vocabulário ambientalista.

Constitui um conceito com profundos reflexos ideológicos que demanda operadores capacitados e administrações engajadas com a inovação, com o objetivo claro e definido de buscar um reequilíbrio das forças político-econômicas, para garantir o acesso das presentes e, sobretudo, das futuras gerações, aos recursos necessários à preservação vida em nosso planeta, e também dos valores sagrados da soberania, da democracia e do humanismo, sem os quais não há equilíbrio ambiental.

Notas:

1- PINHEIRO PEDRO, Antônio Fernando. “Aspectos ideológicos do meio ambiente”. Direito ambiental: enfoques variados –Bruno Campos (organizador). São Paulo: Lemos & Cruz, 2004, p. 15 à 26.

2- BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos. “Função Jurídica Ambiental”, in “Dano ambiental: prevenção, reparação e repressão”. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993.

3- MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro, 12ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 74.

4- MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina – prática – jurisprudência – glossário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 99.

5- MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro, 12ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 74.

*Antonio Fernando Pinheiro Pedro é advogado (USP), jornalista e consultor ambiental. Sócio do escritório Pinheiro Pedro Advogados. Membro do Instituto dos Advogados Brasileiros – IAB e Vice-Presidente da Associação Paulista de Imprensa – API. É Editor-Chefe do Portal Ambiente Legal e responsável pelo blog The Eagle View”. É Consultor Jurídico da Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos – ABREN.

*Antonio Fernando Pinheiro Pedro é advogado (USP), jornalista e consultor ambiental. Sócio do escritório Pinheiro Pedro Advogados. Membro do Instituto dos Advogados Brasileiros – IAB e Vice-Presidente da Associação Paulista de Imprensa – API. É Editor-Chefe do Portal Ambiente Legal e responsável pelo blog The Eagle View”. É Consultor Jurídico da Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos – ABREN.

Fonte: The Eagle View

Publicação Ambiente Legal, 08/07/2020

Edição: Ana A. Alencar