Memórias dos anos 50, ainda no Lampião a querosene

Por Marco Aurélio Arrais

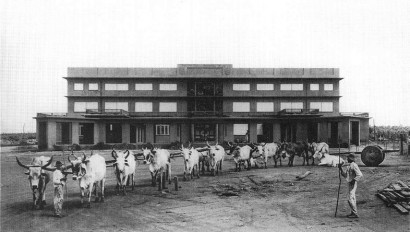

A propriedade era retirada do centro da cidade uns quatro quilômetros. Naquela época, lá pelo fim da década dos cinquenta no século passado, era uma lonjura bastante considerada. O trecho só poderia ser feito a pé ou de bicicleta, pois a cidade ainda não tinha transporte urbano para aqueles lados. Jardineira, só para Campinas, o bairro mais importante de Goiânia, antigo município incorporado à nova capital. Era separado do miolo da cidade por um bom trecho de cerrado, cortado pela Avenida Anhanguera, então sem asfalto.

Essa chácara da minha avó, ficava para outro lado, ao norte da cidade, depois dos trilhos da estrada de ferro, à beira do córrego Botafogo. Lugar descampado, pouco habitado e tranquilo. Era esse córrego de águas limpas que usávamos para nadar. Tinha bastante peixe, e pescávamos muito lambari, bagre e um ou outro piauzinho. A pesca era mais farta na época da piracema, quando os peixes saíam do Rio Meia Ponte, e subiam o córrego para desovar na sua nascente. Então era entrar na água, com uma peneira de arame e um saco vazio. Passava-se a peneira debaixo das ramagens e capins que cresciam nos barrancos, e ela vinha carregada de peixes, que eram despejados no saco. Uma vez, veio junto com os peixes uma jararaca bem pequena, e foi uma correria danada. Com duas ou três peneiradas, tinha peixe para fritar e alegrar a meninada. Era o hamburguer daquele tempo. Para acompanhar, limonada, com o fruto colhido no quintal e adoçada com muito açúcar, tirado da latona de biscoito com tampa redonda usada para guardar mantimentos.

O dia era passado numa atoíce que dava gosto. Ainda não havia chegado o tempo de assumir responsabilidade e obrigação, o que só começaria na época em que, comprovando o fim da infância, fosse observado o crescimento de uma penugem no pé da estrovenga. A partir de então era feita a convocação para cumprir uma ou outra tarefa. Coisa pouca, porém muito importante para a formação da pessoinha que queriam que a gente fosse.

Lá pelas cinco da tarde, toda a meninada tinha que estar limpa, de banho tomado, se preparando para dormir. Energia elétrica, não tinha. A sala de jantar estava sempre iluminada por um lampião a querosene, marca Aladim. Se alguém precisasse ir a outro cômodo, levava uma lamparina cheia de querosene, com um pavio de estopa aceso, do qual emanava uma fumaça preta e fedida, que doía nos olhos. E com cuidado, para não tropeçar nos cachorros que dormiam em qualquer lugar, espalhados pelos quatro cantos da casa.

As vasilhas, panelas e pratos utilizados para o jantar eram amontoados em um tanque fora da casa, para serem lavados no dia seguinte, de manhã. O que não era comido, distribuía-se fartamente à cachorrada, que aprontava um reboliço em volta de uma panela grande, onde eram despejadas as sobras da comida.

Fartura era muita. Em duas tábuas compridas, penduradas nos caibros do telhado, na varanda da casa, dezenas de queijos e requeijões eram curados, e em um canto da cozinha, em cima de um banco comprido, latas com goiabada ou carne em conserva.

Dependurados numa corda esticada sobre o fogão de lenha, grandes pedaços de pele de porco para fazer torresmo, toucinho salgado e linguiça iam sendo defumados pela fumaça do fogão a lenha que subia até o telhado, deixando tudo preto de fuligem. Enchiam os caibros e as telhas de picumã, que dependuradas como estalactites davam impressão de negras rendas.

Fazer doce de goiaba era uma festa. A obrigação da molecada era ir ao pomar e colher as goiabas. Depois, cortar as frutas ao meio e com uma colher, tirar fora o miolo com as sementes. A casca era lançada em um tacho enorme, de cobre, com muito açúcar. O fogo aceso embaixo era forte e minha avó, sempre atenta, mexia o doce para não queimar, com uma espécie de pá de madeira.

Quando estava pronto, era despejado nas latas e posto para esfriar. A incumbência de limpar o tacho das sobras do doce era nossa. Para isso, era colocado à nossa disposição, um prato fundo com muito queijo cortado em fatias. Para cada menino, uma colher. Era então que atacávamos o doce que ficara pregado na beirada do tacho. Numa mão, a colher. Na outra, um pedação de queijo. A labuta durava até que o tacho estivesse limpinho, no ponto ser lavado.

Muita movimentação também na feitura da farinha de mandioca e polvilho. À tarde, eram arrancadas as mandiocas. No dia seguinte, bem cedo, eram descascadas e lavadas. Numa máquina tocada a manivela, eram raladas. Aquela polpa obtida era, então, espremida numa espécie de caixa com muitos furos, de onde escorria para uma calha um líquido branco, aparado em latas. Essa polpa era lavada duas vezes, para aproveitar o amido. O restante da polpa era secada, torrada e virava a farinha que se comia no dia a dia. Daquele caldo branco se fazia o polvilho, com o qual se fazia uma quantidade enorme de biscoitos e bolos, para nossa alegria.

O sabão do uso diário era feito em casa. Sabão de porco morto por doença, impróprio para o consumo. Depois de picado, os pedaços do animal eram jogados num tacho de ferro em fogo alto, com soda cáustica, cinza e outros ingredientes dos quais não me lembro. Só sei que aquilo era dissolvido, e transformado em uma pasta preta. Depois de esfriado eram feitas bolas do tamanho de uma laranja grande. Com esse sabão se lavava roupa, as vasilhas e se tomava banho.

Carne tinha muita. Principalmente de porco e galinha. No terreiro, eram criadas, soltas, dezenas de galinhas. O serviço da meninada era pegar galinha para os almoços. Era uma farra. A mãe Nega sentenciava aquelas que iam morrer, notadamente as mais gordas, e os frangos maiores. Aí era convocar o Malte, a Diana e até outro cachorro da vizinhança que estivesse de visita. Era um pega pra capar. A ave condenada não tinha salvação. Era encurralada no cercado do chiqueiro ou na tela da horta, e ia pra faca.

Matação de porco era outro acontecimento. Escolhido o bicho, era amarrado por um pé e retirado do chiqueiro. Levado para o terreiro, era deitado sobre duas telhas de zinco, de mais ou menos dois por um metro cada. Bem seguro pela meninada, recebia uma facada certeira no coração. O sangue escorria, aparado com uma bacia, para fazer chouriço.

Depois era sapecado com muita palha de milho queimada sobre ele. Rapava-se a pele com uma faca amolada. Nas pernas, o serviço era feito pelos meninos mais graúdos. Os adultos limpavam o corpo do bicho, pois requeria mais cuidado. Nós, moleques, costumávamos, depois de arrancar as unhas do porco, raspar a gelatina que ficava na ponta dos dedos, debaixo delas, para comer com sal. Costumávamos colocar as unhas do porco, ainda quentes, na ponta dos nossos dedos, pois acreditávamos que assim as nossas unhas seriam fortalecidas.

O porco então era lavado. Retiradas as vísceras, eram as tripas tratadas com limão e fubá, para serem aproveitadas na feitura da linguiça e chouriço. As que sobravam eram temperadas e fritadas.

A carne, depois de temperada era fritada e guardada numa lata com banha, pois não havia geladeira ou freezer. Assim, durava por uns três meses. Era só esquentar e estava pronta para o consumo.

Uma coisa da qual não me esqueço, é o fato de que minha avó sempre separava vários pedaços da carne, e partilhava com alguns vizinhos. Pessoas humildes, pobres mesmo, com as quais convivíamos naturalmente, sem preconceito. Isso me foi ensinado desde pequeno, e com os meus primeiros amiguinhos, filhos dos moradores daquela vila habitada por pessoas simples, aprendi a fazer os primeiros brinquedos da minha infância. Usava caixas de marmelada vazias, tábuas, gravetos, manga verde ou chuchu. Eram transformados em carrinhos, cerca de curral, bois, espadas, arcos e flechas. A infância de solidariedade e partilha que vivi, muito contribuiu para minha formação, pois aprendi a respeitar as pessoas, independentemente de quem fossem ou do que possuíssem, entendendo que a dignidade de um não é maior ou menor que a do outro.

Marco Aurélio Arrais, natural de Goiânia, advogado (PUC-GO), contador de causos, é pesquisador da história do Brasil ou, como ele mesmo se denomina, “um curioso de nossa história”.

.

Gostei da lembrança das lamparinas, dos lampeões Aladim…eu lembro de um tecido furadinho que envolvia as chamas, que tinha o nome de camisinha. Faltou e torresmo….